रिपोर्ट | सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया

प्रस्तावित उद्धरण: गुप्ता, नीति, शनल प्रधान, अभिषेक जैन, और न्याहा पटेल. 2021. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021 – व्हॉट वी नो एंड हाउ टू स्केल. नई दिल्ली: काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर.

अप्रैल 2021 | सस्टेनेबल फूड सिस्टम

डिस्क्लेमर : यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। हमने इसके अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती है। यदि इसमें कोई भ्रम होता है या भूलवश कोई त्रुटि सामने आती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

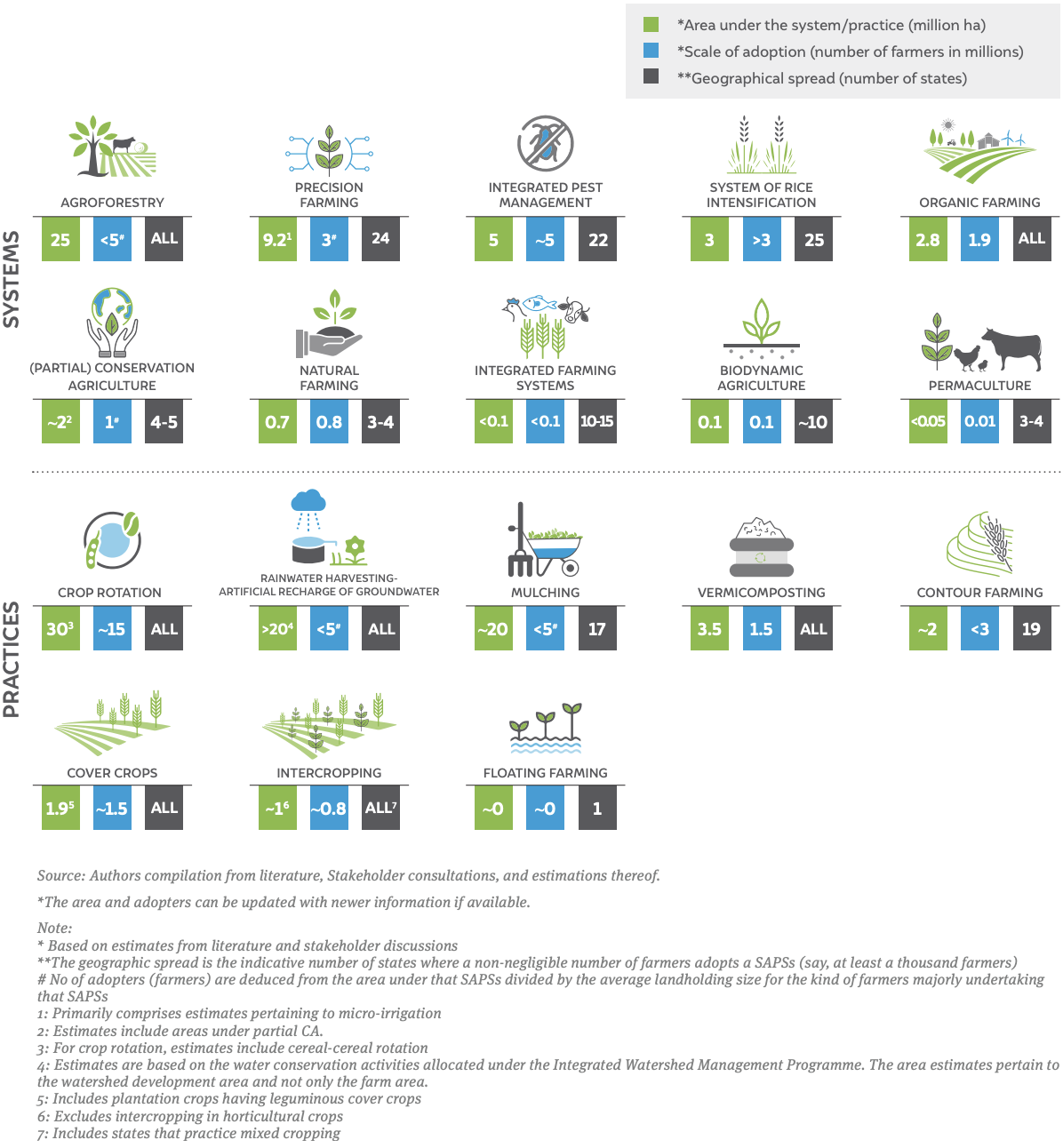

यह अध्ययन, फूड एंड लैंड यूज कोएलिशन (एफओएलयू) के साथ साझेदारी में, भारत में सतत कृषि पद्धतियों और प्रणालियों (एसएपीएस) की वर्तमान स्थिति की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य एसएपीएस के साक्ष्य-आधारित विस्तार में नीति निर्माताओं, प्रशासकों, परोपकारी व्यक्तियों और अन्य लोगों को योगदान करने में सहायता करना है, जो जलवायुगत चुनौतियों वाले भविष्य के संदर्भ में पारंपरिक, संसाधन (इनपुट) गहन कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध कराता है। इस अध्ययन में कृषि पारिस्थितिकी (एग्रो-इकोलॉजी) को एक जांच उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए 16 एसएपीएस की पहचान की गई है, जिनमें कृषि वानिकी, फसल चक्र में बदलाव, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती शामिल हैं। 16 पद्धतियों की गहन पड़ताल के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में सतत कृषि मुख्यधारा से बहुत दूर है। इसके अलावा, यह एसएपीएस को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को सामने रखता है, जिसमें पुनर्गठित सरकारी सहायता और साक्ष्य जुटाने की सख्त व्यवस्था शामिल है।

Sustainable agriculture practices and systems in India (2021) – key statistics

Click to read more about each practice

तार्किक रूप से, पिछली सदी में हुई हरित क्रांति अभी भी भारतीय कृषि का सबसे निर्णायक चरण है। संसाधन-गहन (input-intensive) और प्रौद्योगिकी केंद्रित दृष्टिकोण ने भारत को संभावित अकालों को रोकने और खाद्य आयात को घटाते हुए अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरी करने में मदद की। जहां हरित क्रांति ने हमारी खाद्यान्न जरूरतों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया है और अधिकतर भारतीय किसानों को छुआ है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, चाहे मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण हो या भूजल स्तर में गिरावट या जल निकायों का प्रदूषण या फिर जैव विविधता में गिरावट हो। उर्वरकों का उपयोग बढ़ाए बगैर फसलों की पैदावार को आगे जारी रख पाना संभव नहीं है। छोटी जोत और संबंधित रूप से कम कृषि आय छोटे किसानों को गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों की तरफ धकेल रही है। परिपक्व हो रहा जलवायु परिवर्तन विज्ञान स्पष्ट कर रहा है कि संसाधन (इनपुट) की अधिकता वाली खेती जलवायु परिवर्तन की समस्या में योगदान करती है और उससे प्रभावित भी है।

जलवायु प्रेरित चरम घटनाओं - भीषण और निरंतर पड़ने वाला सूखा, बाढ़, रेगिस्तानी टिड्डियों के हमले- में बढ़ोतरी के दौर में इनका सामना करने के जमीन पर मौजूद उदाहरण सतत कृषि के लिए संभावना को रेखांकित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में 2018 में आए पेथाई और तितली चक्रवातों के दौरान पारंपरिक तौर पर उगाई गई फसलों की तुलना में प्राकृतिक खेती आधारित फसलों ने तेज हवा का सामना करने में अधिक लचीलापन प्रदर्शित किया। भले ही ऐसे उदाहरण बढ़ रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर सतत कृषि की स्थिति के बारे में एक समग्र समझ का अभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, पूरे भारत में कौन सी सतत कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं? कितने किसानों ने इन्हें अपनाया है? कौन से संगठन ऐसी पद्धतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं? ऐसी पद्धतियों का कृषि आय, पर्यावरण और सामाजिक परिणामों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा है? यदि प्रभाव से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो इसको लेकर हमारे मौजूदा ज्ञान में क्या अंतर मौजूद है?

इस अध्ययन ने ऐसे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है, जो भारत में सतत कृषि पद्धतियों को समग्रता से प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और परोपकारी संगठनों को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायक हैं।

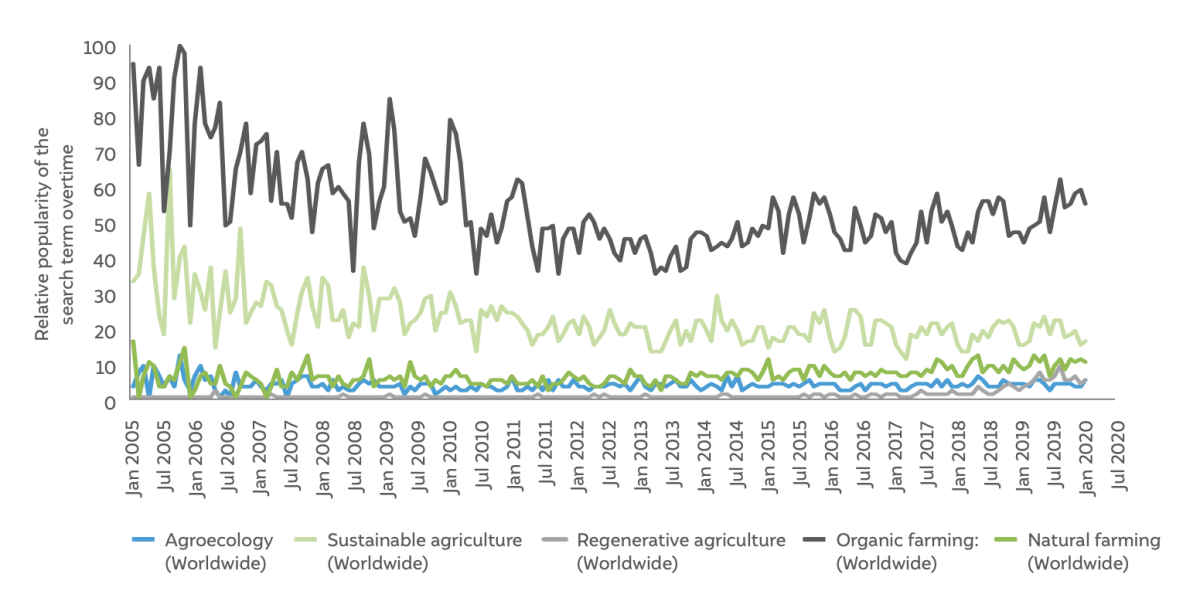

खास सतत कृषि पद्धतियों को चिन्हित करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि ‘सतत कृषि’ क्या है? एक अवधारणा के रूप में, सतत कृषि अपनी परिभाषा और प्रचलन/व्यवहार (practice) में व्यापक विविधताओं के साथ गतिशील है। इस अवधारणा को समझने के हमारे प्रयासों में इस शब्दावली की लगभग 70 परिभाषाओं से हमारा परिचय हुआ। सतत कृषि की अवधारणाओं को रेखांकित करने के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल होता है। आइए पिछले 15 वर्षों के गूगल सर्च के रुझानों पर विचार करते हैं। जैविक खेती सबसे लोकप्रिय शब्द है, जिसके बाद सतत कृषि, कृषि-पारिस्थितिकी (agro-ecology), प्राकृतिक खेती और फिर पुनरुत्पादक खेती का स्थान आता है (चित्र ईएस 1)।

Figure ES1 Google trends show organic farming as the most popular term worldwide

Source: Authors’ adaption from (Google Trends)

विभिन्न परिभाषाओं में से, हमने अपने अध्ययन में कृषि-पारिस्थितिकी (agro-ecology) को शोध के दृष्टिकोण के रूप में चुना, क्योंकि इसमें सततशीलता के सभी तीन आयाम - आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, शामिल हैं। व्यापक रूप से, यह कम संसाधन वाले कृषि समाधानों से जुड़ता है, फसलों एवं पशुधन में अत्यधिक विविधता उपलब्ध कराता है, और किसानों को स्थानीय परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने की छूट देता है।

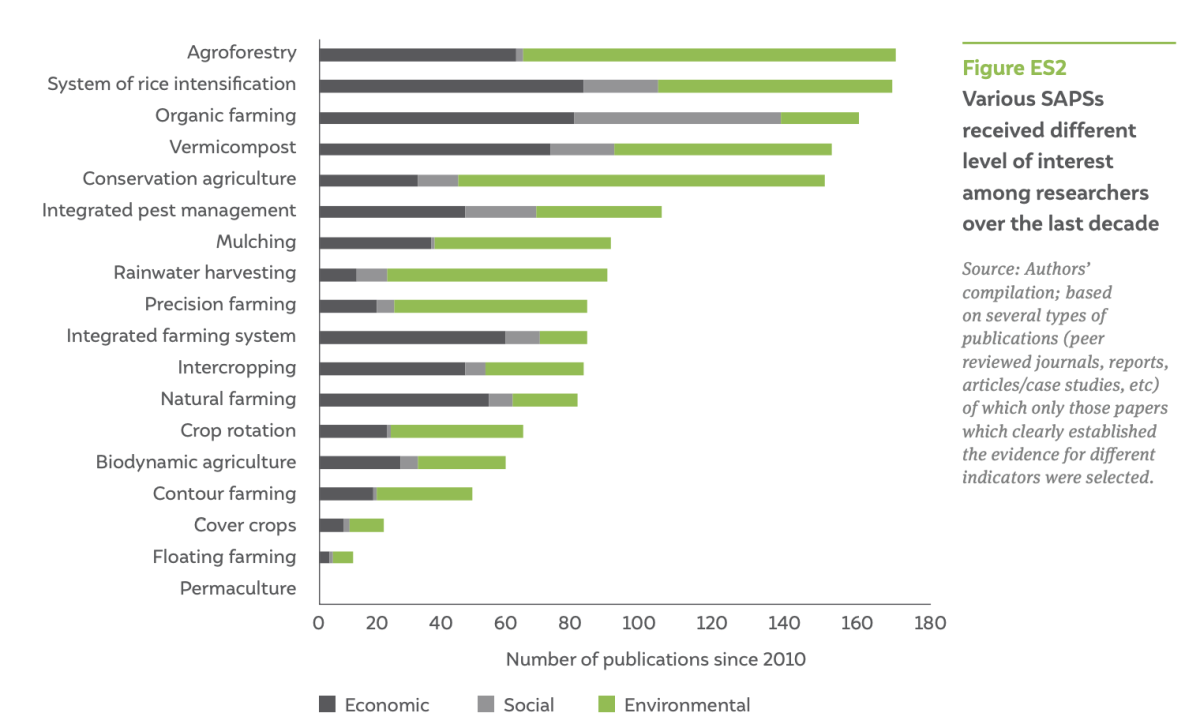

उपलब्ध शोधों व अन्य सामग्रियों की व्यवस्थित समीक्षा से, हमने पाया कि विभिन्न परिणामों पर एसएपीएस के प्रभावों का आकलन करने वाले शोधकर्ताओं के बीच कृषि वानिकी, संरक्षित खेती और एसआरआई सर्वाधिक लोकप्रिय हैं (चित्र ईएस2)। इसके विपरीत, भारतीय संदर्भ में पर्माकल्चर (प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप खेती) और तैरती हुई (फ्लोटिंग) खेती के प्रभावों के बारे में साक्ष्य लगभग नहीं के बराबर हैं। अभी बॉयोडायनामिक कृषि के प्रभावों के बारे में भी साक्ष्य बहुत सीमित हैं। परिणामों के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में, अधिकांश एसएपीएस में आर्थिक और सामाजिक संकेतकों के साथ पर्यावरणीय संकेतकों पर केंद्रित कई प्रकाशन उपलब्ध हैं। इसके साथ, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और एकीकृत खेती प्रणालियों के आर्थिक परिणामों पर केंद्रित कई प्रकाशन उपलब्ध हैं।

उपलब्ध शोधों व अन्य सामग्रियों में सततशीलता के तीनों आयामों को लेकर सतत कृषि पद्धतियों एवं प्रणालियों (एसएपीएस) के दीर्घकालिक प्रभावों के आकलन की काफी कमी है। उपलब्ध शोधों व अन्य सामग्रियों में अल्पकालिक (0.5-3 वर्ष) आकलन की मात्रा मुख्य रूप से अधिक है। ये एसएपीएस में होने वाले परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में सहायक नहीं हैं। संरक्षित खेती जैसी कुछ पद्धतियों में दीर्घकालिक प्रभावों से जुड़े अध्ययन उपलब्ध हैं, जो मुख्य रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों में पर्यावरणीय परिणामों पर केंद्रित हैं।

डिस्क्लेमर : यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। हमने इसके अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती है। यदि इसमें कोई भ्रम होता है या भूलवश कोई त्रुटि सामने आती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Policy Study on Re-calibrating Institutions for Climate Action

Millet Mantra - The Culinary Centrepiece of India's G20 Presidency

How to Design Scalable and Sustainable Programmes

Identifying Pathways for Scaling Up Climate-Smart Agriculture