रिपोर्ट | क्लाइमेट रिजीलिएंस

प्रस्तावित उद्धरण: मोहंती, अबिनाश एंड श्रेया वधावन. 2021. मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी – ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट. नई दिल्ली: काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर

26 अक्टूबर, 2021

डिस्क्लेमर : यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। हमने इसके अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती है। यदि इसमें कोई भ्रम होता है या भूलवश कोई त्रुटि सामने आती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

यह भारत का अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जो जिला-स्तर पर जलवायु सुभेद्यता का मूल्यांकन करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जोखिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता के आकलन पर आधारित एक जलवायु सुभेद्यता सूचकांक (सीवीआई) भी पेश करता है। यह सूचकांक संभावित जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ विभिन्न समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे की क्लाइमेट-प्रूफिंग करते हुए लचीलेपन को बढ़ाने और अनुकूलन लाने वाली रणनीतियों के निर्माण में सहायक होगा। यह अध्ययन जलवायु की चरम स्थितियों या सीमाओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि जल-मौसम संबंधी आपदाओं और सुभेद्यता पर उनके मिश्रित प्रभावों को जोड़कर देखता है।

हमारा सबसे बुरा डर सच साबित हो गया है। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही विश्व भर में चरम मौसमी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविकाएं प्रभावित हो रही हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की 'छठी मूल्यांकन रिपोर्ट' का पहला खंड अंतिम रूप से यह तय करने की गंभीर चेतावनी देता है कि हम पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होने देने का विकल्प चुनते हैं या ऐसा नहीं होने देने का।

आईपीसीसी की रिपोर्ट मानवीय गतिविधियों से प्रेरित तापमान वृद्धि की सीमा टूटने पर भारतीय उपमहाद्वीप के सामने आने वाले गंभीर परिणामों को बार-बार रेखांकित करती है। इनमें बिना बारिश या सूखे की अवधि में विस्तार, मूसलाधार बारिश में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, लू और चक्रवाती तूफानों में तेज वृद्धि जैसी घटनाएं शामिल हैं।

जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम बिंदु (Tipping point) की तरफ बढ़ रही है, भारत का विकास एक जटिलता के साथ जलवायु जोखिम से जुड़ गया है। ऐसे खतरों का कम अनुकूलन क्षमता वाले कमजोर समुदायों पर बहुत ज्यादा असर है और इसने भारत के सतत विकास के सामने भी एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इससे आवास, परिवहन और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे में होने वाला निवेश, खासकर तटीय क्षेत्रों में, भी खतरे में होगा। इसके अलावा, मौसम से जुड़े बीमा में हानि बढ़ने के साथ जलवायु परिवर्तन अगले वित्तीय संकट को भी जन्म दे सकता है।

यह अध्ययन भारत में जिलास्तर पर सुभेद्यता का अपनी तरह का पहला आकलन है, जो स्थानिक-कालिक विश्लेषण (spatio-temporal analysis) के माध्यम से जोखिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता से जुड़ी जानकारियों को जुटाता है। इसके लिए हमने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक जलवायु सुभेद्यता सूचकांक (Climate Vulnerability Index) (CVI) तैयार किया है। यह प्रमुख जोखिमों का पता लगाने; लचीलापन बढ़ाने वाली रणनीतियों का खाका खींचने में सहायता करेगा और इसे क्लाइमेट प्रूफिंग से जुड़े समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और ढांचागत क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाएगा।

हम जलवायु की चरम घटनाओं को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने की जगह पर जल-मौसम संबंधी आपदाओं के साझे जोखिम और सुभेद्यताओं पर उनके मिश्रित प्रभावों का आकलन करते हैं। ऐसा करते हुए, हमारा लक्ष्य भारत के सीमित संसाधनों के संदर्भ में नीतिगत लक्ष्यों के लिए सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराना है।

भारत जलवायु की चरम घटनाओं के मामले में सातवां सर्वाधिक सुभेद्य देश है (जर्मनवॉच 2020)। चरम घटनाओं के प्रभावों को घटाने के लिए प्रदेश और जिला दोनों ही स्तरों पर जलवायु गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में चार में से तीन जिले मौसम की चरम घटनाओं के प्रमुख केंद्र (Hotspot) हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत जिले अदला-बदली का रुझान (Swapping trend) दिखाते हैं, यानी पारंपरिक रूप से बाढ़ की चुनौती का सामना करने वाले क्षेत्र अब निरंतर और भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं या इसके विपरीत भी हो रहा है (मोहंती 2020)। इसके अलावा, आईपीसीसी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कहती है कि तापमान में प्रति डिग्री बढ़ोतरी से बारिश में तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे चक्रवात और बाढ़ की सघनता बढ़ जाएगी।

यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जलवायु गतिविधियां पृथ्वी की तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए बनी हैं। हालांकि, पहले से ही तूफान सघन होकर चक्रवातों में बदल रहे हैं, सूखा देश के आधे से अधिक हिस्से को प्रभावित कर रहा है, और अभूतपूर्व बाढ़ विनाशकारी हानि व क्षति का कारण बन रही है (मोहंती 2020)। ये रुझान पिछले 100 वर्षों के दौरान तापमान में मात्र 0.6-0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के परिणाम हैं (आईएमडी 2019)। इस प्रकार से, 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के साथ सामने आने वाले परिणामों के बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

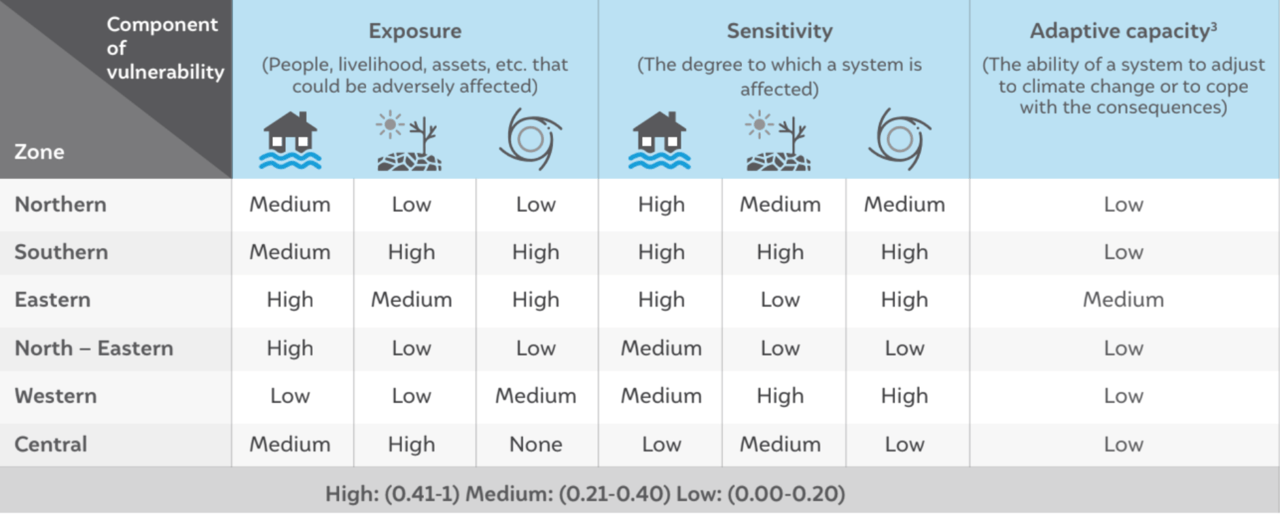

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विभिन्न अध्ययनों में सूक्ष्म स्तर पर सशक्त तरीके से सुभेद्यता मूल्यांकन करने के महत्व को रेखांकित किया है। भारत में इस तरह के मूल्यांकन के अभाव को देखते हुए, यह अध्ययन स्थानिक-कालिक विश्लेषण के माध्यम से जोखिम की संभावना (प्रकृति व मात्रा, जो व्यवस्था के सामने मौजूद है), संवेदनशीलता (वह मात्रा, जिस पर व्यवस्था प्रभावित हो सकती है), और अनुकूलन क्षमता (जलवायु परिवर्तन के अनुरूप बदलाव करने की क्षमता) का एकीकृत आकलन करता है। समीकरण ईएस 1 (ES 1) सुभेद्यता कार्य (Vulnerability function) की गणना करता है।

जैसा कि आईपीसीसी ने रेखांकित किया है, जलवायु जोखिमों के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि खतरों के अंतर्निहित प्रेरकों; विभिन्न क्षेत्रों और आबादी पर संभावित असर का विस्तार; क्षेत्रों की संवेदनशीलता और उनसे पैदा होने वाली सुभेद्यता; और इन घटकों के आपसी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। भले ही जलवायु से संबंधित घटनाएं रेखीय (Linear) होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव गैर-रेखीय (Non-linear) होता है, जो प्रभावित व्यवस्था की संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ के लिए, यह आजीविका के विकल्पों में बदलाव हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए इसके प्रभाव, पहले से मौजूद सुभेद्यता सीमा से आगे एकीकृत होकर, विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से, जोखिम के यौगिक प्रभावों को चिन्हित करना और भौगोलिक क्षेत्रों व समुदायों की सुभेद्यता की जानकारी जुटाना एक अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता है।

यह अध्ययन अपनी तरह का पहला सूक्ष्मस्तरीय सुभेद्यता मूल्यांकन है, जो भारत में जिलों की जलवायु सुभेद्यता का आकलन करना है। सुभेद्यता का आकलन करने के लिए, हमने भारतीय राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए एक समग्र सीवीआई विकसित की है, जो जोखिम की संभावना, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता पर विचार करती है। यह अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर जोखिम की चपेट में आने की संभावना का मूल्यांकन करता है, स्थानिक-कालिक विश्लेषण के माध्यम से संवेदनशीलता का आकलन करता है और सामाजिक-आर्थिक व शासन तंत्र का मूल्यांकन करते हुए अनुकूलन क्षमता का विश्लेषण करता है। हमने जो रूपरेखा बनाई है, वह आईपीसीसी के एसआरईएक्स फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को मापने के लिए डीएसटी द्वारा भी इस्तेमाल किया गया था।

जैसा कि सीवीआई स्थानिक, कालिक, और स्थान-विशिष्ट संकेतकों को जोड़ता है, यह गंभीर जोखिम वाले समुदायों, क्षेत्रों और संपत्तियों के आकलन को सक्षम बनाता है। यह इस मायने में बिल्कुल अलग है कि यह सुभेद्यता के सभी तीन घटकों: जोखिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता पर विचार करते हुए प्रत्येक जिले के सुभेद्यता स्कोर की गणना करता है। इसके अलावा, यह अध्ययन यौगिक सुभेद्यता सूचकांक का इस्तेमाल करते हुए, विशेष रूप से जल से जुड़ी आपदाओं के लिए, संपूर्ण सुभेद्यता स्कोर के निर्धारण में प्रत्येक सुभेद्यता संकेतक के अलग-अलग महत्व की जांच करता है। टेबल ES1 भारतीय राज्यों की राज्य-वार सुभेद्यता सूचकांक की गणना करती है।

एक मजबूत निर्णयन (आरडीएम) 1 दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानिक सूचकांक-आधारित मूल्यांकन जलवायु गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने में सहायता करेगा (लैम्बर्ट, शर्मा, और रेकमैन 2019)। इसके अलावा, इस तरह का समग्र मूल्यांकन भारत जैसे सीमित संसाधनों वाले देश में नीतिगत लक्ष्यों के निर्धारण और जलवायु अनुकूलन गतिविधियों की प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण में मदद कर सकता है।

यह आकलन भारतीय जिलों में जल-मौसम संबंधी चरम आपदाओं और संबंधित घटनाओं की आवृत्ति और सघनता को दर्शाता है। इसके अलावा, ये आंकड़े जलवायु की चरम घटनाओं के लिए भू-दृश्यगत संकेतकों (भूमि-उपयोग-भूमि-आच्छादन, मिट्टी में नमी, भूजल, ढलान और ऊंचाई) की संवेदनशीलता के स्थानिक आकलन से भी जुड़े हैं। हम जनसंख्या घनत्व, जीडीडीपी, साक्षरता अनुपात, लिंग-अनुपात, अति-आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सुगम्यता, आश्रयों की उपलब्धता और सुगम्यता, और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीडीएमपी) की मजबूती जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करते हुए अनुकूलन क्षमता का भी आकलन किया है। सूक्ष्म स्तर पर सुभेद्यता के प्रेरकों के बारे में जमीनी स्तर पर मौजूद समझ का पता लगाने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से चरम घटनाओं के संकेतकों को चुना गया है।

आईपीसीसी के एसआरईएक्स फ्रेमवर्क और डीएसटी कॉमन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एप्रोच के अनुरूप (डीएसटी 2020; आईपीसीसी 2014), हमने प्रस्ताव दिया है कि जलवायु से जुड़ी चरम घटनाओं को पहली घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; इसकी जगह पर संबंधित घटनाओं के संयुक्त जोखिमों का भी पता लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार से, हम जल-मौसम से जुड़ी चरम आपदाओं के संयुक्त जोखिमों और जिलों की जलवायु सुभेद्यता पर उनके मिश्रित प्रभावों का पता लगा सकते हैं।

भारत में असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तीन सर्वाधिक क्लाइमेट वल्नरेबल राज्य हैं

स्रोत: लेखक का विश्लेषण

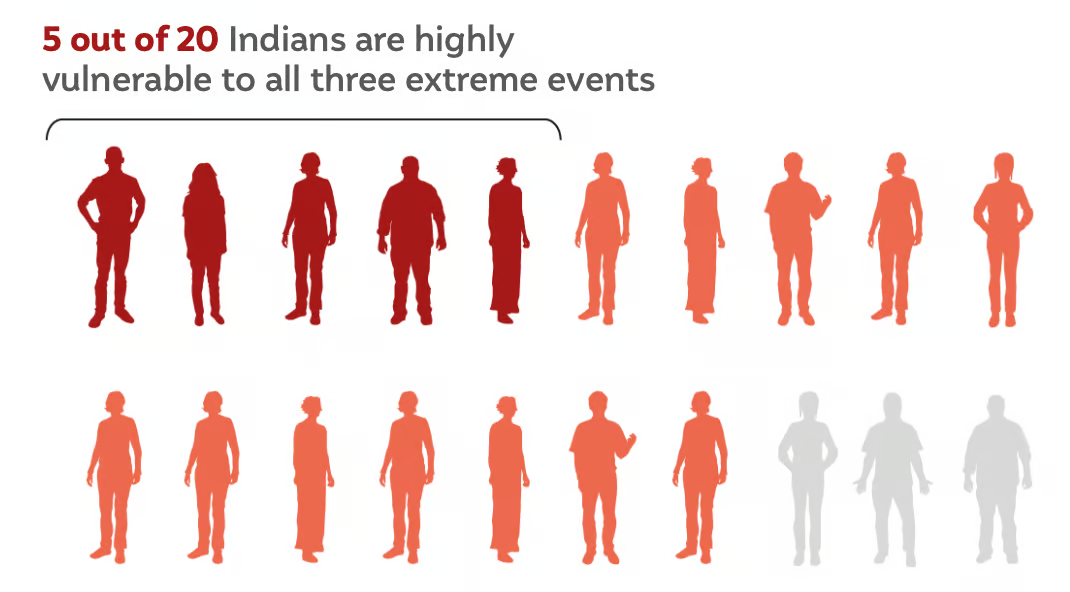

हमने पाया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं के पैटर्न में बदलाव आ रहा है और 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय जिले अदला-बदली का रुझान दिखाते हैं। इन जटिलताओं से निपटने के लिए, अलग-अलग पैटर्न के लिए प्रादेशिक (सब-नेशनल) स्तर पर सशक्त जोखिम शमन रणनीतियों की आवश्यकता है। हमारा विश्लेषण बताता है कि असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार का सीवीआई उच्च क्रम में है, जो उन्हें भारत में पांच सर्वाधिक सुभेद्य राज्य बना देता है। (टेबल ईएस1)। हालांकि, इन राज्यों की सुभेद्यता में अंतर बहुत कम है, इसलिए इन सभी राज्यों में जलवायु गतिविधियों को विस्तार देना आवश्यक है। सीवीआई भारतीय जिलों में रहने वाली आबादी की सुभेद्यता का पता लगाने में भी मदद करता है। हमने पाया है कि भारत की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी उन जिलों में रहती है, जो जलवायु की चरम घटनाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। (चित्र ES1)

भारत में 20 में से 17 लोगों के सामने जल-मौसम संबंधी चरम आपदाओं का जोखिम मौजूद है

स्रोत: लेखक का विश्लेषण

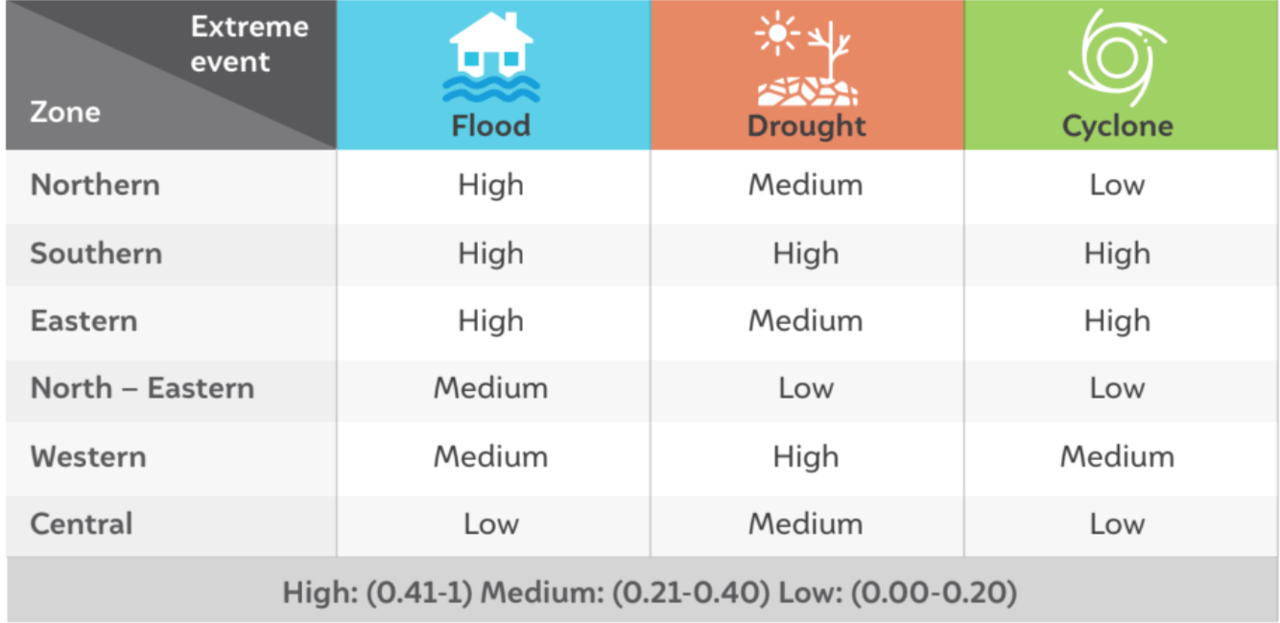

हमारे विश्लेषण के अनुसार, 35 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल-मौसम से जुड़ी आपदाओं और उनके यौगिक प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं (चित्र ES2)। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र सूखे जैसी स्थितियों और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भीषण बाढ़ की घटनाओं और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। इस बीच, भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र अत्यधिक चक्रवाती घटनाओं और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र संयुक्त रूप से चक्रवात, बाढ़ और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

हमने पाया है कि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र भीषण सूखे के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य हैं और साल दर साल प्रभावित हो रहे हैं। ये क्षेत्र मुख्य तौर पर कृषि सूखे से प्रभावित रहते हैं। 2000 के दशक से, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से सुभेद्य रहे हैं, और मुख्य तौर पर मौसम व कृषिगत सूखे से प्रभावित रहे हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भीषण सूखे की घटनाओं के प्रति सबसे कम सुभेद्य है।

हमारा यौगिक सूचकांक सुझाव देता है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित 59 प्रतिशत से अधिक जिले चरम चक्रवाती तूफानों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 41 प्रतिशत से अधिक जिले चक्रवात के लिए प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि पिछले दशक (2010-2019) में चक्रवातों के प्रति पश्चिमी तट की सुभेद्यता में क्रमिक बढ़ोतरी हुई है। भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चरम चक्रवाती घटनाएं बहुत कम होती हैं, और इसलिए ये कम सुभेद्य हैं। मध्य क्षेत्र भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जो चरम चक्रवाती घटनाओं का प्रमुख केंद्र नहीं है। भारत भर में सूखे जैसी स्थितियों में बढ़ोतरी से साइक्लोजेनेसिस प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे डिप्रेशन (विक्षोभ) डीप डिप्रेशन में, और तेजी से गर्म हो रहे हिंद महासागर में डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान में बदल जाते हैं। चूंकि, ये चक्रवात बाढ़ के साथ आते हैं, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी तटों के कई जिले इन तीनों प्राकृतिक घटनाओं के प्रति सुभेद्य हैं। ये इन क्षेत्रों में शमन और अनुकूलन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना देते हैं। टेबल ES2 विनाशकारी मौसमी आपदाओं के प्रति क्षेत्र-वार सुभेद्यता की गणना करता है।

स्रोत: लेखक का विश्लेषण

2005 के बाद पूरे भारत में चरम घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। हमारे संवेदनशीलता विश्लेषण दिखाता है कि यह मुख्य रूप से भू-दृश्यगत व्यवधानों (landscape disruptions) के कारण हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों ने मौसम की चरम घटनाओं पर भू-दृश्यगत बदलावों के प्रभाव की पुष्टि की है (यूएनईपी 2009)। अन्य कारकों, जैसे शहरी ताप द्वीप प्रभाव (urban heat island effect), भू-धंसाव और सूक्ष्म-जलवायुगत परिवर्तन भी भारत में चरम घटनाओं की सघनता को बढ़ा रहे हैं। टेबल ES3 दिखाता है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्र सुभेद्यता के सभी घटकों से प्रभावित हैं।

भारत के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं

स्रोत: लेखक का विश्लेषण

निरंतर उथल-पुथल वाले जलवायु भू-दृश्य में, अति-स्थानिक रणनीतियां चरम घटनाओं के असर और उनसे होने वाले नुकसान को रोक या टाल सकती हैं। सीवीआई का लक्ष्य तुलनीय एकीकृत मैट्रिक्स में भारतीय जिलों की सुभेद्यता का मूल्यांकन करना और सुभेद्यता के प्रमुख भू-दृश्यों व सामाजिक-आर्थिक कारकों की पहचान करना है। यह समुदायों को जलवायु की चरम घटनाओं का सामना करने के लिए जानकारी जुटाने, योजना बनाने और अनुकूलन लाने में सक्षम बनाएगा।

जलवायु गतिविधियों को तेज करने के लिए एक दशक से भी कम समय बचा है, इसलिए हमारी नीतियों को जलवायु से जुड़ी चरम घटनाओं के यौगिक प्रभावों को घटाने पर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम आकलन के सिद्धांत भारत की जलवायु जोखिम शमन रणनीति के मूल में होने चाहिए। जलवायु-सुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों का निर्माण करने के लिए जोखिम को चिन्हित करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वे जलवायु के प्रति लचीलापन रखने वाले रास्तों को अपना सकें। अपने विश्लेषण के आधार पर, हम निम्नलिखित सुझाव देते हैं:

1. एक हाई-रिजोल्यूशन क्लाइमेट रिस्क एटलस (सीआरए) तैयार करें, ताकि जिलास्तर पर प्रमुख सुभेद्यताओं की जानकारी जुटाई जा सके, साथ में जलवायु की चरम घटनाओं, तापमान व जल के दबाव, फसल नुकसान, जल-जनित बीमारियों और जैव विविधता की हानियों जैसे प्रमुख व गंभीर जोखिमों को बेहतर ढंग से चिन्हित करने के अलावा उनका मूल्यांकन व अनुमान किया जा सके। क्लाइमेट रिस्क एटलस तटीय निगरानी और पूर्वानुमान में भी सहायता कर सकता है, जो तेजी से बढ़ते चक्रवातों और अन्य चरम घटनाओं को देखते हुए बहुत जरूरी है।

2. पर्यावरण जोखिम शमन मिशन के समन्वय के लिए एक केंद्रीकृत जलवायु-जोखिम आयोग की स्थापना करें।

3. जलवायु-संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न भू-दृश्यों की पुरानी स्थिति को स्थापित किया जाए, जिसमें विकासात्मक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पुन:एकीकरण पर ध्यान केंद्रित हो।

4. अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए जलवायु जोखिम की जानकारी जुटाने संबंधी मूल्यांकन को ढांचागत नियोजन में शामिल कर देना चाहिए।

5. एक प्रभावी जोखिम हस्तांतरण व्यवस्था के लिए जलवायु जोखिमों को जोड़ने वाले नवाचारयुक्त सीवीआई-आधारित उपायों को विकसित करते हुए, जलवायु-जोखिम से जुड़ा हुआ अनुकूलन वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।

अपनी आबादी और आर्थिक विकास को जलवायु संकटों से सुरक्षित बनाने के लिए भारत को तत्काल राष्ट्रीय और प्रादेशिक रणनीतियों की जरूरत है। यदि भविष्य में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक तापमान बढ़ोतरी अपरिहार्य है तो हमें इसके प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदाओं के बाद हमारे पास बेहतर और त्वरित पुनर्निर्माण के साधन उपलब्ध हों। यदि हम असफल हुए, तो हम अपनी विकास-यात्रा की कहानी को कई दशक पीछे धकेल सकते हैं।

डिस्क्लेमर : यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। हमने इसके अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती है। यदि इसमें कोई भ्रम होता है या भूलवश कोई त्रुटि सामने आती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Heat Action Plan for Thane City 2024

Policy Study on Re-calibrating Institutions for Climate Action

Decoding India’s Changing Monsoon Patterns

Strengthening India’s Disaster Preparedness with Technology